Home > Gallery > イベリアの風景 >

Home > Gallery > イベリアの風景 >

音楽的にもピアノ書法的にも重要な作品が3つ並んだ『イベリア』第3巻のラストを飾る「ラバピエス」(Lavapies)は首都マドリードの地名の一つ。「マドリードの下町の盛り場」(アルベニス)との注釈があります。この曲集の中で唯一非アンダルシア地方に位置する町を題材にした作品です。3連符と2連符が交互に現れるその曲調は、リラックスしたもので、優雅さとコミカルさを兼ね備えています。しかし、演奏するとなると、これまでに経験したことのないような壮絶な戦いに挑まざるを得ません。

「アルメリア」「エルポロ」と共にメシアンが愛したこの作品は、アルベニスのピアノ書法の頂点を極めるものとなっています。広い音域を跳躍すると思えば、極端に音の密集した和音を、両手が縺れ合いながら奏でていく。譜面上、どこが旋律なのか見失うこともしばしば。春秋社版などの良質な校訂譜が存在しない頃は、音が合っているのかどうかを見極めるだけでも1ヶ月以上かかってしまうほどのやっかいさでした。しかし、複雑な書法とはいえ、曲想は親しみやすく、うまく演奏できたときの華々しさは絶大で、大変人気の高い作品でもあります。では中身を見てみましょう。

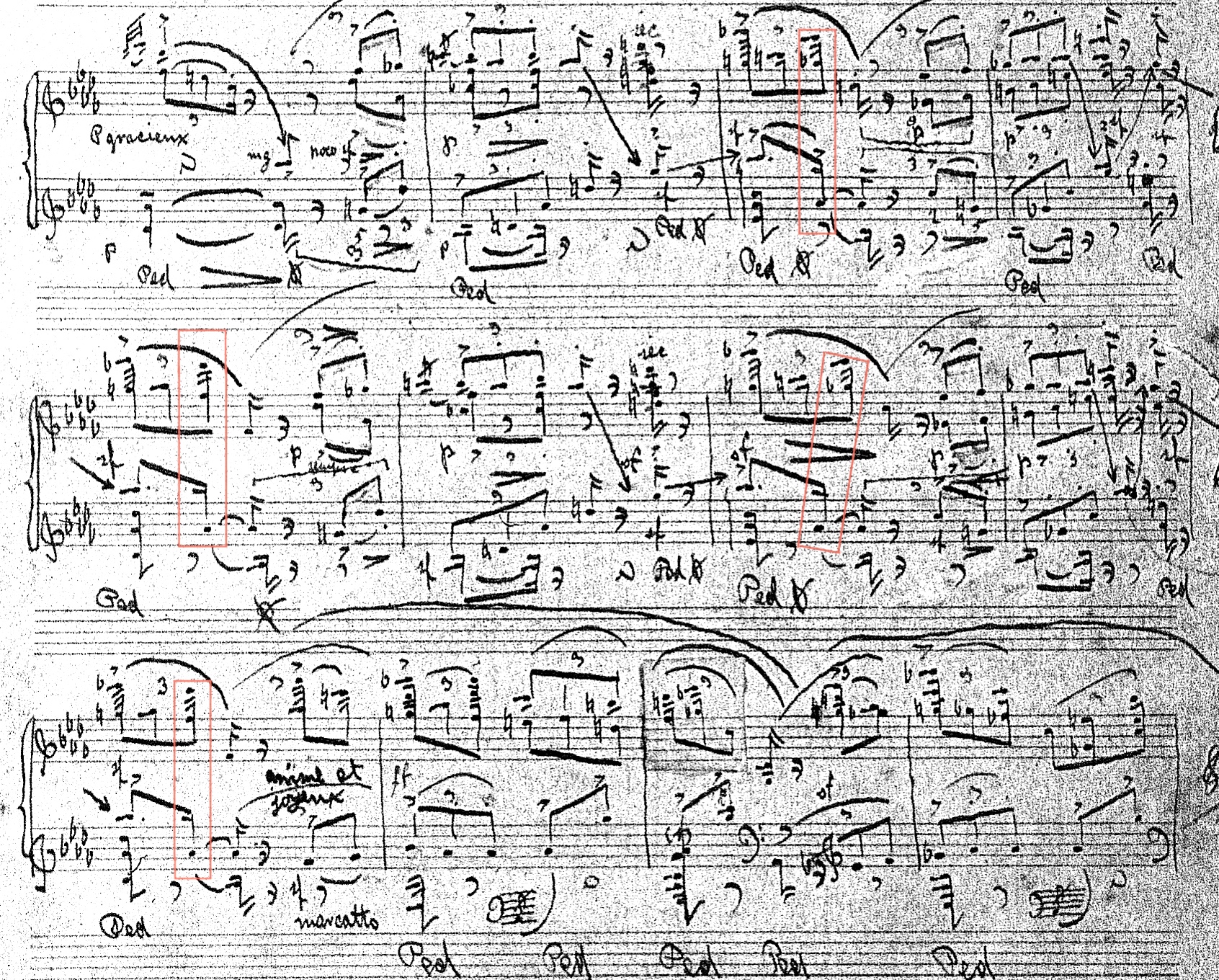

まず最初は、この作品の持つ華やかな雰囲気を印象づけてくれる、変ニ長調の上昇和音で開始されます。2小節目からすでに3連符+2のリズムが見えます。そして、3小節目、5小節目など、いきなり怪しい旋律のベクトル表示が現れます。出だしから左右の手が交錯することを示しています。まだ表示があるだけましで、更に複雑になるにつれてベクトル表示は消え、旋律線を探すこともままならなくなっていきます。

この部分、自筆譜と同じリズムで再現しているは、自筆譜を元に作成されているAlpuerto社版です(下譜例)。ちなみに、ラローチャもこのようなリズムで演奏しております。

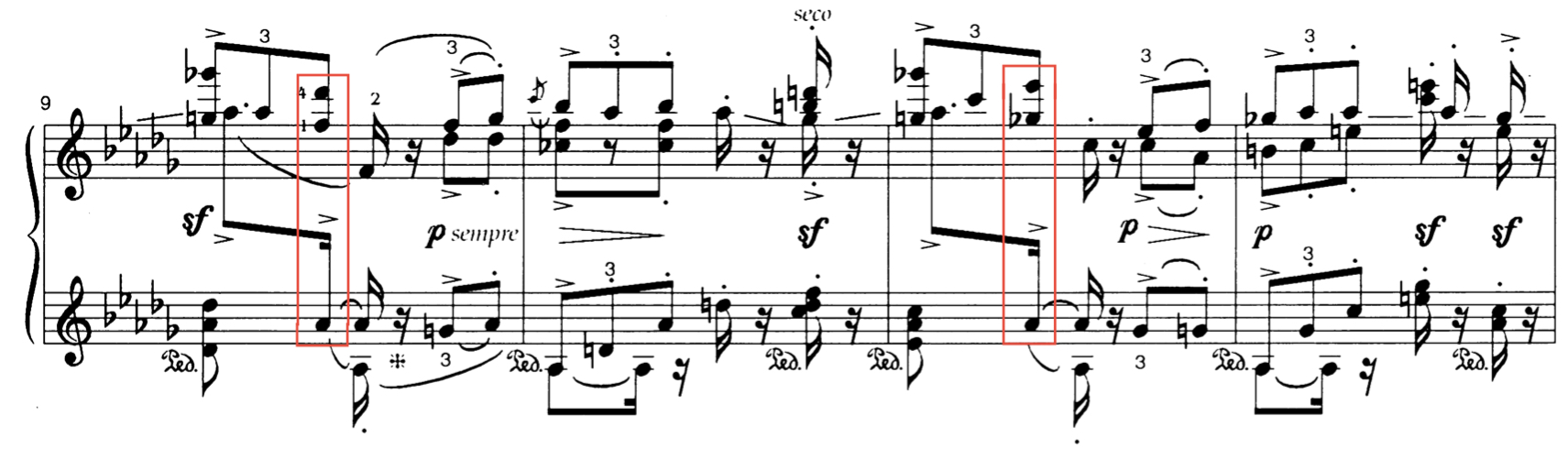

第22小節[a tempo]から旋律線が2つに増え、左右の手で追っかけ合います。例えば、第23小節上段の最上声部(楕円で囲んであるもの)は第24小節の下段に現れたり、続く第25小節上段の四角で囲んだものは第26小節下段へEchoされています。実際弾いてみると分かるのですが、左手の旋律は右手のオクターブ旋律の中に挟まる形で演奏されます。近接した旋律のぶつかり合いは、ピアノならではの美しく華々しい効果を醸し出します。是非とも楽譜に記されているアクセントをうまく表現し、音の立体感を出したいところです。

第48〜49小節なども、カノン風に旋律のおっかけっこをしていますが、続く第50〜51小節などが手の交差の最もひどい例と言えるでしょう。丸で囲った中段左手の旋律は右手の和音の間を通過していきます。

この部分など、以下のように左右の手を再配置して弾いた方が、アルベニスの意図した音の立体感・輝きを表現しやすいと思います(Gonzalez版)。このあたり、最もうまく弾いているのがUnwinです。常識を覆すような精緻さで「ラバピエス」本来の姿を表現できています。

第69小節に一旦曲が中断し、間奏が入ります。そして、第78小節から新しい主題が出現。3連符+2の組み合わせはそのままに、キビキビとしたリズムに変わります。

この中間部もやはり伴奏と旋律が同一音域を駆けめぐっており、手の交差も激しい。その中で、第104小節右手に逆行して食い込んでいく左手の合いの手(marcatoと示された上昇音型)は特に素晴らしい。

第110小節あたりから16分音符のアルペジオが登場し、いよいよ慌ただしくなってきます。下の譜例第112小節の左手は、トゥリアーナでご紹介した短二度("["で示してある)を伴うアルペジオが登場し緊張感を煽ります。

第159小節から先ほどのカノン風旋律が変ロ長調で再現されます。転調が繰り返され、第169小節からは、重変ホ長調なる奇観に遭遇します。実際に使用している黒鍵は変二と変トの2つのみ。平たくいうなら♭のみでニ長調を記譜しているようなものということになります。

クライマックスは第226小節。まさに爆発的と言って良いくらいの効果。当然ラローチャは最初の低音を1オクターブ下げて弾いています。

この作品においてもやはりGonzalezの改訂版を利用することをお薦めします。アルベニスの指示した運指は音楽的に重要ですが、そのまま演奏することはかなり危険です。ミス無しで弾くことは奇跡に近いでしょう。冒頭にアルベニス自身により「この曲は陽気で自由に演奏されたい」という指示があり(譜例の最初を参照)、これが何よりも最優先されるべき音楽的要素です。そのためにも少しでも簡単に弾けるような運指を見つけていくことが大切です。